A Praia

domingo, fevereiro 26, 2006

(...) Por estes dias ando em "trânsito", um modo de vida suficientemente esquisito para, sincopadamente, irromper alguma sensação de "irrealidade". Comecei, por exemplo, a escrever esta crónica há uma semana num aeroporto das Maldivas, em trânsito, e estou a acabá-la numa quarto de hotel das Maldivas (que abandono esta noite). Não faço a mínima ideia do que são as Maldivas, embora o jantar do hotel tenha sido óptimo, com sushi e sashimi para quem gosta.

O estar em trânsito é uma estranha forma de vida porque a rápida sucessão de cenários provoca uma esquisita suspensão do tempo, agravada pelo fusos horários. Por exemplo, eu efectivamente estive em Omã, embora não saiba ao certo o que é Omã, mesmo que tenha visto a cara do sultão espetada na parede da recepção do hotel e três ou quatro mulheres de cara tapada no aeroporto.

Singapura, por exemplo: há alguns anos passei 18 horas em trânsito em Singapura e conheci todos os cantos do aeroporto, que é um daqueles que têm hotel, spa e piscinas incorporados. Ontem, uma seca de cinco horas no aeroporto de Singapura pareceu-me excessivamente familiar.

E a Austrália, por exemplo? Já estive lá. Duas horas em Darwin. Sabem como são os australianos? Não deixam entrar estrangeiros com comida, telemóveis ligados e são uns paranóicos das revistas de alfândega. Achei a Austrália muito desagradável. Nas Maldivas, pelo contrário, não maçam e o café expresso é do melhor que se pode tomar no exterior. Acho que estou a gostar das Maldivas. O marxista abraça o «pessimismo antropológico».

sexta-feira, fevereiro 24, 2006

«Como foi possível?», pergunta-se o Público hoje na capa, a propósito do assassinato perpetrado por miúdos no Porto. A surpresa indignada do Público faz-me lembrar Max von Sydow em Ana e as Suas Irmãs (1986), um dos melhores Woody Allen:

«Passei a noite a ver mais um debate de intelectuais na televisão sobre o Holocausto: 'Como foi possível? Como foi possível?', interrogavam-se eles. A questão não é 'como foi possível?' A grande questão é: como é que não acontece mais vezes?»

[citação de memória].

A transcrição está aqui:

- You missed a very dull TV show about Auschwitz: more gruesome film clips and more intellectuals declaring their mystification over the systematic murder of millions. They can never answer the question: "How could it happen?" It's the wrong question. The question is: "Why doesn't it happen more often?" Of course, it does.

I have a headache from this weather.

It's been ages since I sat in front of the TV changing channels to find something. You see the whole culture: Nazis, deodorant salesmen, wrestlers, beauty contests, the talk show. Can you imagine the mind that watches wrestling? But the worst are the fundamentalist preachers. Third-rate con men telling the suckers that they speak for Jesus... and to please send in money money money. If Jesus came back and saw what's going on in his name, he'd throw up.

- Frederick, could you please lighten up? I'm not in the mood to hear a review of contemporary society.

Retirei a música anterior para arranjar espaço para esta. É uma espécie de réplica para a selecção de sambas que a Carla tem estado a fazer. Isto não é, evidentemente, um samba, embora a Elza Soares seja uma grande sambista. A canção é de Caetano Veloso, propositadamente escrita para o penúltimo disco de Elza Soares, de 2002, que aproveitou para título um verso daqui, Do cóccix até o pescoço (reparem no «até o», característico português do Brasil). Letra e música têm a cara de Caetano.

Para a turma de meninas que está aí atrás a reclamar, e que só fica feliz quando se fala de Chico Buarque, cabe dizer que a primeira música deste cd foi escrita pelo compositor carioca e que o disco fecha com «Façamos (vamos amar)» (versão de «Let's do it») cantada em dueto por ele e pela diva.

Dor de cotovelo

o ciúme dói nos cotovelos

na raiz dos cabelos

gela a sola dos pés

faz os músculos ficarem moles

e o estômago vão

e sem fome

dói da flor da pele ao pó do osso

rói do cóccix até o pescoço

acende uma luz branca em seu umbigo

você ama o inimigo

e se torna inimigo do amor

o ciúme dói do leito à margem

dói pra fora na paisagem

arde ao sol do fim do dia

corre pelas veias na ramagem

atravessa a voz e a melodia

PS. O que torna este blog chato é que eu repito-me muito.

quarta-feira, fevereiro 22, 2006

Se não pesasse tanto na página, punha música com muito mais frequência. A propósito de coisa nenhuma, por exemplo, esta canção de Chico Buarque que em dado momento, alguns anos atrás, eu tinha no atendedor de chamadas. Aliás, a canção é de Walter Franco (letra e música), num disco um tanto surpreendente de Chico Buarque (Sinal Fechado, de 1974) em que ele só faz covers.* É um ótimo disco.

Me deixe mudo

Não me pergunte

Não me responda

Não me procure

E não se esconda

Não diga nada

Saiba de tudo

Fique calada

Me deixe mudo

Seja num canto

Seja num centro

Fique por fora

Fique por dentro

Seja o avesso

Seja a metade

Se for começo

Fique à vontade

*Rectificação: nem só covers. «Acorda amor», que está nesse disco, é de Leonel Paiva e Julinho da Adelaide. E Chico fez esse álbum sem assinar nada porque, na época, tudo o que levava o nome dele era cortado pela censura.

terça-feira, fevereiro 21, 2006

SPIEGEL: Your opponents say that you "humanize" terror.

Spielberg: Do these critics really mean that terrorists are not human beings? I try not to demonize them. Again, this has absolutely nothing to with relativizing their acts or sympathizing with them. But I do believe that it sullies the memory of the victims if we do not ask questions about the reasons, about the roots of terror. (...)

SPIEGEL: In a long closing sequence you show the -- then still standing -- Twin Towers of Manhattan, implying that you see a link between September 5, 1972 in Munich and September 11, 2001 in New York.

Spielberg: I don't think that these acts can be compared in terms of their perpetrators. There is no connection between the Palestinian terror of that time and the al-Qaida terror of today. The Israeli-Palestinian conflict and Jihadism have nothing to do with each other.

segunda-feira, fevereiro 20, 2006

[da capa do Correio da Manhã]

Gostei de Brokeback Mountain. Também é bom saber que daqui por dez anos já ninguém se lembrará de se rir nas cenas amorosas nem de sair repugnado da sala ao fim de meia-hora.

domingo, fevereiro 19, 2006

(...) The most basic misjudgment [in the Iraq war] was an overestimation of the threat facing the United States from radical Islamism. Although the new and ominous possibility of undeterrable terrorists armed with weapons of mass destruction did indeed present itself, advocates of the war wrongly conflated this with the threat presented by Iraq and with the rogue state/proliferation problem more generally. The misjudgment was based in part on the massive failure of the American intelligence community to correctly assess the state of Iraq's W.M.D. programs before the war. But the intelligence community never took nearly as alarmist a view of the terrorist/W.M.D. threat as the war's supporters did. Overestimation of this threat was then used to justify the elevation of preventive war to the centerpiece of a new security strategy, as well as a whole series of measures that infringed on civil liberties, from detention policy to domestic eavesdropping.

Now that the neoconservative moment appears to have passed, the United States needs to reconceptualize its foreign policy in several fundamental ways. In the first instance, we need to demilitarize what we have been calling the global war on terrorism and shift to other types of policy instruments.

(...) The worst legacy that could come from the Iraq war would be an anti-neoconservative backlash that coupled a sharp turn toward isolation with a cynical realist policy aligning the United States with friendly authoritarians. Good governance, which involves not just democracy but also the rule of law and economic development, is critical to a host of outcomes we desire, from alleviating poverty to dealing with pandemics to controlling violent conflicts. A Wilsonian policy that pays attention to how rulers treat their citizens is therefore right, but it needs to be informed by a certain realism that was missing from the thinking of the Bush administration in its first term and of its neoconservative allies.

We need in the first instance to understand that promoting democracy and modernization in the Middle East is not a solution to the problem of jihadist terrorism; in all likelihood it will make the short-term problem worse, as we have seen in the case of the Palestinian election bringing Hamas to power. (...) More democracy will mean more alienation, radicalization and — yes, unfortunately — terrorism.

But greater political participation by Islamist groups is very likely to occur whatever we do, and it will be the only way that the poison of radical Islamism can ultimately work its way through the body politic of Muslim communities around the world. The age is long since gone when friendly authoritarians could rule over passive populations and produce stability indefinitely. New social actors are mobilizing everywhere, from Bolivia and Venezuela to South Africa and the Persian Gulf. A durable Israeli-Palestinian peace could not be built upon a corrupt, illegitimate Fatah that constantly had to worry about Hamas challenging its authority. Peace might emerge, sometime down the road, from a Palestine run by a formerly radical terrorist group that had been forced to deal with the realities of governing. (...)

sábado, fevereiro 18, 2006

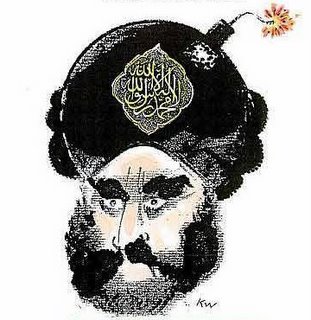

[bartoon, do Público]

Há textos que dão imensa inveja de não termos sido nós a escrevê-los. O da Fernanda Câncio no DN de hoje, por exemplo:

«Quando um partido como o CDS - que defendeu a inclusão da "herança cristã" no tratado constitucional da UE, que bradou contra a retirada dos crucifixos das escolas públicas, que se opõe à pílula abortiva nos hospitais portugueses e ao aborto nas primeiras semanas de gravidez por vontade da mulher, que se escandaliza com a hipótese do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e a cada debate sobre a lei da nacionalidade convoca os delírios xenófobos do "Portugal para os portugueses" - repudia o comunicado de Freitas não o faz decerto em nome da alma laica, cosmopolita, individualista e libertária da Europa, construída pelas cinzas dos mártires de todas as inquisições e totalitarismos.

Para aqueles que, como a actual liderança do CDS, confundem os sentimentos religiosos de uma alegada maioria dos portugueses com uma identidade religiosa do Estado, o escândalo das afirmações de Freitas não pode estar no facto de invocar a "Virgem Maria" ou a linhagem comum das religiões monoteístas para frisar o respeito que Maomé nos deveria suscitar (...) o problema, para o CDS e para os como o CDS, estará em achar que o Maomé "deles" não chega aos calcanhares da "nossa" Virgem Maria. (...)

não estamos, não podemos estar do mesmo lado. Entre os que crêem numa ideia de identidade colectiva divinamente decretada e imutável, para quem retirar crucifixos das escolas é uma cedência às "outras" religiões e o casamento é só entre homens e mulheres "porque sempre foi assim", e quem defende a liberdade de cada um configurar o seu mundo e a sua vida como bem lhe aprouver há uma linha tão funda que é um fosso, uma linha onde ninguém caminha. A mesma linha que separa a Europa das Luzes de todas as trevas, islâmicas ou não.»

[Link indisponível: tive que copiar isto letra por letra do jornal.]

sexta-feira, fevereiro 17, 2006

A edição brasileira do livro (da Jorge Zahar) é quase impossível de achar em Lisboa. Há uma tradução portuguesa, do ano passado, que é tão má que a desaconselho fortemente.

quinta-feira, fevereiro 16, 2006

Por favor, entendam-se. No PÚBLICO, 8 de Fevereiro de 2006, Fernando Rosas, deputado e dirigente do Bloco, escrevia: "É legítimo, à luz da moral e do direito internacionais, este cerco ao Governo iraniano visando impedir o desenvolvimento do seu programa nuclear? Não me parece."

O que José Manuel Fernandes faz nesta resposta está muito além da mera expressão de uma divergência política: é da ordem da pura e simples vigarice. Quem tenha lido o dito artigo de Rosas sabe (concordando ou não com ele) que a sua argumentação distingue entre armas nucleares e um programa nuclear com fins civis, e sustenta que, até melhor prova, é no segundo que o Irão está empenhado, como muitos outros países. O que José Manuel Fernandes faz, colocando a direcção do Público ao serviço da sua agenda ideológica particular, é há muito tempo do domínio da usurpação.

By Drake Bennett

The Boston Globe, March 20, 2005

KENNETH N. WALTZ, adjunct professor of political science at Columbia University, doesn't like the phrase “nuclear proliferation.” “The term proliferation' is a great misnomer,” he said in a recent interview. “It refers to things that spread like wildfire. But we've had nuclear military capabilities extant in the world for 50 years and now, even counting North Korea, we only have nine nuclear countries.”

Strictly speaking, then, Waltz is as against the proliferation of nuclear weapons as the next sane human being. After all, he argues, “most countries don't need them.” But the eventual acquisition of nuclear weapons by those few countries that see fit to pursue them, that he's for. As he sees it, nuclear weapons prevent wars.

“The only thing a country can do with nuclear weapons is use them for a deterrent,” Waltz told me. “And that makes for internal stability, that makes for peace, and that makes for cautious behavior.”

Especially in a unipolar world, argues Waltz, the possession of nuclear deterrents by smaller nations can check the disruptive ambitions of a reckless superpower. As a result, in words Waltz wrote 10 years ago and has been reiterating ever since, “The gradual spread of nuclear weapons is more to be welcomed than feared.”

Waltz is not a crank. He is not a member of an apocalyptic death cult. He is perhaps the leading living theorist of the foreign policy realists, a school that sees world politics as an unending, amoral contest between states driven by the will to power. His 1959 book, “Man, the State, and War,” remains one of the most influential 20th-century works on international relations.

In recent weeks, however, the spread of nuclear weapons has taken on what might appear to be a wildfire-like quality. North Korea has just declared itself a nuclear power. Iran is in negotiations with the United States and Europe over what is widely suspected to be a secret weapons program of its own. Each could kick off a regional arms race. And North Korea in the past has sold nuclear technology to Libya and Pakistan, while Iran sponsors Hezbollah and Hamas. As the Nuclear Nonproliferation Treaty, the backbone of nonproliferation efforts for the past 35 years, comes up for review this May, there's an increasing sense that it is failing. In such a context, Waltz's argument may seem a Panglossian rationalization of the inevitable.

Still, although heads of state, legislators, intelligence officials, and opinion columnists are nearly united in their deep concern over the world's nuclearization, the scholars who spend their time thinking about the issue are in fact deeply divided over the consequences of the spread of nuclear weapons, even to so-called “states of concern” like Iran and North Korea. Few among Waltz's colleagues share his unwavering confidence in the pacifying power of nuclear weapons. But plenty among them see at least some merit in the picture he paints. In part, the disagreement between Waltz and his critics is over the meaning and value of nuclear deterrence in a post-Cold War world. But it's also an argument over the motives that drive some countries to pursue nuclear weapons and others to want to keep the nuclear genie to themselves.

Waltz spells out his theory most thoroughly in the 1995 book “The Spread of Nuclear Weapons,” co-written with the Stanford political scientist Scott D. Sagan in the form of an extended debate. Updated and republished two years ago to take into account the nuclearization of India and Pakistan, it contains the same arguments Waltz makes today in interviews. Put simply, a war between nuclear powers cannot be decisively won without the risk of total destruction. Since the risk of escalation in any conflict is so high, nuclear states grow cautious. “If states can score only small gains because large ones risk retaliation,” Waltz writes, “they have little incentive to fight.” When fighting does break out, it is likely to be a localized proxy conflict like the Korean War instead of, say, a Soviet invasion of Western Europe. Nuclear weapons, he adds, even blunt the urge for territorial expansion, since they contribute far more to a country's security than any geographical buffer could.

Even Graham Allison, a dean and professor at Harvard's Kennedy School of Government and one of the country's most visible nonproliferation crusaders, concedes some of Waltz's argument. “There's something known in the literature as a crystal ball effect,'” Allison says. “With a nuclear war, probably most of the people living in the capital are going to be killed, including the leader and his family, so it brings it home. You have a positive effect, and you can certainly see that in the India-Pakistan relationship” since both countries acquired their nuclear arsenals.

Yet Allison - whose latest book, the widely noted “Nuclear Terrorism: The Ultimate Preventable Catastrophe,” was published last August - dismisses Waltz's larger linkage between proliferation and security as “perverse, but nonetheless interesting.” In particular, Allison argues, the time period just after a country goes nuclear - in the case of North Korea, the present moment - is the most dangerous. This is partly because nascent nuclear nations don't have the best command and control systems for their weapons. More troubling is that historically, in every so-called nuclear “conflict dyad” - US/USSR, USSR/China, India/Pakistan - the first of the two to go nuclear came close to launching a preemptive attack to profit from its nuclear advantage. And the precarious hold on power of the government in a nuclear nation like Pakistan only adds to the volatile mix.

Even today's long-established nuclear powers, Allison points out, may owe their continued survival as much to luck as logic. John F. Kennedy himself put the chance of nuclear war during the Cuban Missile Crisis at one in three-odds, Allison notes, that are twice as high as those in Russian Roulette.

To share Waltz's faith in the pacifying effects of proliferation, says David Goldfischer of Denver University's Graduate School of International affairs, is to subscribe to a sort of “nuclear theology.” (Goldfischer is himself a proponent of what he calls Mutual Defense Emphasis - a proposed treaty regime in which nuclear arsenals would be sharply reduced and mutually acceptable missile defenses installed by opposing nuclear powers.) Waltz, Goldfischer charges, “is utterly convinced that there's a rational core in every brain similar to his own, which will act somehow at the critical moment, and that no one will be able to reach a leadership position in any society who will make the potentially suicidal decision to launch when a massive retaliation is a certainty.” And that doesn't begin to account for the possibility of an accidental launch or an attack by an Al Qaeda operative whose effective statelessness and hunger for martyrdom make him undeterrable.

John J. Mearsheimer, a political scientist at the University of Chicago and another preeminent realist thinker, describes himself as closer to Waltz than to Allison on the issue. Mearsheimer agrees with Waltz, for example, that nuclear states, no matter how “rogue,” are unlikely to give their weapons to terrorists. Whatever its sympathies, Mearsheimer argues, “Iran is highly unlikely to give nuclear weapons to terrorists, in large part because they would be putting weapons into the hands of people who they ultimately did not control, and there's a reasonably good chance that they would get Iran incinerated” if the weapon was traced back to the regime in Tehran.

“Any country that gave [nuclear weapons] to terrorists who would use them against the US,” Mearsheimer adds, “would disappear from the face of the earth.”

The problem of “loose nukes” - in particular, Russia's inability in the years since the Cold War to keep track of all its nuclear materials - shows that even a country's strong interest in maintaining control of its nuclear weapons is no guarantee that some won't fall into the wrong hands, raising the threat of nuclear terrorism. Nevertheless, thinkers like Waltz and Mearsheimer, with their dogged focus on the calculus of national advantage and interest, raise a question that tends to get lost in much of the news coverage of proliferation: Do nuclear states like the United States oppose proliferation simply out of concern for their citizens' safety, or is there something more strategic at work?

In Waltz's formulation, nations acquire nuclear weapons not to menace their neighbors but to protect themselves. And to the governments of North Korea and Iran, the primary threat is the United States. “If you were making decisions for North Korea or Iran,” Waltz asks, “wouldn't you be deadly determined to get nuclear weapons, given American capability and American policy?”

Seen this way, the near-term proliferation threat is less to our homeland - neither North Korea or Iran, for example, has the missile technology to deliver a warhead to the continental US - than to our ability to project power and shape world affairs. The United States, in other words, worries as much about being deterred as being attacked.

“The truth is that countries that have nuclear weapons will be off-limits,” says Mearsheimer, “which is why [those countries] want them.”

The more nuclear nations, then, the less leverage America has. According to political scientist Robert Jervis, Waltz's colleague at Columbia, “We can't threaten to invade them. We even will have less ability to launch really heavy covert operations.” Even our allies, should they go nuclear, will start to distance themselves, Jervis predicts. “If proliferation were to spread to Japan, South Korea, and Saudi Arabia - they will obviously still need us, but not as much, and it reduces our leverage in that way as well.”

By this logic, one option for the United States would be to play down the importance of nuclear weapons. As Jervis notes, Washington's deep and vocal concern over proliferation only enhances the perceived value of such weapons. “But we have overwhelming conventional superiority,” says Jervis, “and we'd be much better off if [nuclear weapons] were abolished. We should be saying they're not such a big deal. What has France gotten from its nuclear weapons?”

Ultimately, however, no amount of military might allows a country to wish away the Bomb. Whether or not nuclear weapons make the world a more dangerous place, they certainly make it a more humbling one, and their spread only narrows the options of the world's sole superpower.

quarta-feira, fevereiro 15, 2006

[cartoon de Bandeira, no DN de sexta]

(...) não posso (...) deixar de me manifestar agradavelmente surpreendido com o súbito crescimento do número de liberais na península ibérica. É um novo liberalismo vindo de sectores que têm compreendido os abusos cometidos em nome do combate ao terrorismo e que costumam falar de «jacobinismo» a propósito de todas as iniciativas que promovem a expansão dos mais diversos direitos cívicos (...)

[Filipe Nunes]

(...) many Muslim leaders and intellectuals suggest that Europe is an opportunity for Islam to modernize, precisely because Muslims there enjoy freedoms unknown in Egypt, Tunisia, Syria or Saudi Arabia. That fact figures large in their response to the cartoon flap: they understand that the price to be paid for this freedom is to accept its use by others, however repellent its expression.

Of course, it's precisely this freedom that Arab governments are trying to suppress—under the pretense of protecting Islam. In this context, it's interesting to note who among Europe's Muslims are leading the protests. Many supposedly fundamentalist groups have remained relatively quiet, while the crusade against the publishers has been taken up by such moderates as the chairman of the French Muslim Council, Dalil Boubakeur, who enjoys very close links with the Algerian government. Politics plays a bigger role than religion, in other words. By the same token, Arab authoritarians in Syria and Egypt are using the polemics to gain legitimacy, even as they repress opponents in the Muslim Brotherhood. (...)

The worst lesson to draw from last week's brouhaha has already become the most common—that it represents a deep "clash of civilizations." Not true. Instead of demonstrating the unity of the Muslim world, the protests underscore its division: a recidivist old guard determined to protect its power and hidden interests versus the growing community of modernist Muslims. They consider themselves first and foremost to be Europeans—and they quite simply do not want to be treated as immigrants, or insulted.

[«Holy war», de Olivier Roy, na Newsweek]

Para a Europa sair do estado de choque, tem de compreender que não existe um islamismo global. O islamismo político, nas suas mais diversas variantes, impôs-se como a principal alternativa aos regimes e ao nacionalismo árabes, no essencial laicos, cuja legitimidade assentou na luta de libertação nacional. Essa legitimidade foi-se esvanecendo com a incapacidade para resolver os problemas económicos e sociais dos seus países, mas sobretudo de garantir as liberdades públicas e o Estado de Direito. (...) É necessário correr o risco de que, no fim da transição, esteja no poder um partido islamista; caso contrário, não há alternativa ao autoritarismo.

(...) É importante ter presente que aceitar a participação na vida pública dos islamistas não-violentos não significa abandonar a luta política e ideológica contra concepções ultra-conservadoras, e por vezes totalitárias, da vida em sociedade. Tal como o combate ao racismo , a promoção da hospitalidade e o respeito pelos sentimentos religiosos dos outros não pode pôr em causa a liberdade de imprensa não só porque tal é essencial para a nossa vida democrática mas também para apoiar aqueles que, no Sul, lutam pelas mesmas liberdades.

Não é cedendo à chantagem política, que em muitos casos nem sequer tem na origem movimentos islamistas mas sim governos que procuram recuperar o terreno perdido ou libertar-se da pressão internacional, que a Europa será capaz de apoiar as transições democráticas. Para que o seu projecto de inclusão euro-mediterrânico seja bem sucedido, a Europa deverá definir uma política que tenha em consideração que os verdadeiros problemas são essencialmente políticos e sociais, com uma forte base nacional e não cair na armadilha do choque de civilizações. Em síntese, para a Europa sair do actual estado de choque precisa de perceber qual é a verdadeira origem e dimensão da crise, quem são e o que querem os seus principais actores e prosseguir a sua política de inclusão democrática e de defesa da diversidade.

[«O dilema islamista e a democracia», de Álvaro de Vasconcelos, no Público de domingo].

As falácias a que me refiro são a ideia de que está em curso uma "guerra de civilizações" e a tranquilizadora descoberta de que a liberdade de expressão não está em risco, precisa apenas de "responsabilidade". O meu ponto de vista é o de que a guerra das civilizações não existe e de que a liberdade de expressão está sempre em risco. (...) as duas falácias estão interligadas e traduzem ambas a sobrevivência, à direita e à esquerda, do mito da superioridade ocidental. O pressuposto escondido por detrás de tudo isto é uma reformulação aguada do velho e imperialista "fardo do homem branco".

Acha-se, por exemplo, que a liberdade de Imprensa é característica exclusiva da "civilização ocidental". Nada mais errado. (...) Basta lembrar a pressão exercida sobre os media norte-americanos durante a primeira fase da guerra no Iraque, quando o patriotismo era usado como arma de arremesso para calar os "liberais" de Hollywood ou da Imprensa. (...)

Outra falácia interessante é a que aponta o fundamentalismo como característica exclusiva da "civilização islâmica". Mas quando os evangélicos norte-americanos procuram retirar Darwin dos programas escolares, isso não é uma forma de fundamentalismo? (...) A razão pela qual devemos defender a liberdade resulta deste jogo de espelhos, em que o fundamentalismo de lá estimula e legitima o fundamentalismo de cá. (...) A "guerra das civilizações" apenas passa a existir a partir do momento em que não é contrariada, enquanto ideia absurda que é.

[«A guerra das civilizações não existe», de Miguel Gaspar no DN de 2ª feira].

É preciso lembrar a facilidade com que são aceites as restrições à liberdade de expressão no nosso país. Na revisão do código penal, em 1995, por exemplo, criou-se o crime de "ofensa a pessoa colectiva, organismo ou serviço" que pune com a pena de prisão até 6 meses ou pena de multa, quem "sem ter fundamento para, em boa fé, os reputar verdadeiros, afirmar ou propalar factos inverídicos, capazes de ofenderem a credibilidade, o prestígio ou a confiança que sejam devidos a pessoa colectiva, instituição, corporação, organismo ou serviço que exerça autoridade pública".

Esta disposição que nega o espaço público à "crítica injusta" ou a "acusações erradas" no domínio da discussão das actividades das autoridades públicas, reforça o poder, até de "serviços" (!), no campo da defesa da sua "credibilidade, prestígio e confiança" e constitui um evidente entrave à liberdade de expressão e de opinião. As críticas e os "ataques" verbais às autoridades públicas ou à sua actuação devem ser o mais livres e irrestritas possíveis. A "credibilidade, prestígio e confiança" desses organismos ou serviços não podem sobrepor-se à liberdade de expressão.

(...) nos EUA, por uma decisão do Supremo Tribunal em 1989, o "queimar da bandeira" como forma de protesto e de exercício da liberdade de expressão, apesar de considerado profundamente ofensivo para muitos cidadãos, foi consagrado como um direito constitucional.

No nosso país, manda o "respeitinho": o código penal prevê e pune como crime, o "ultrajar a República, o hino nacional, as armas ou emblemas da soberania portuguesa, ou faltar ao respeito que lhes é devido"...

[«Direitos Sagrados», de Francisco Teixeira da Mota, no Público de domingo].

1. Frederico Lourenço, A Odisseia de Homero adaptada para Jovens

2. Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro

3. Mark Twain, As aventuras de Huckleberry Finn

4. Eça de Queirós, A Relíquia

5. Camilo Castelo Branco, A queda de um anjo

6. Jerome K. Jerome, Três homens num bote

7. Jorge Amado, Dona Flor e seus dois maridos

8. Fernando Savater, Ética para um jovem

9. David Lodge, Até onde se pode ir?

10. Bill Bryson, Nem aqui nem ali.

Como se pode constatar, usei muitas das sugestões: da lista inicial restaram três títulos, não por acaso os únicos que não são nada clássicos. Excluí contos, de acordo com as normas iniciais, embora me tivesse dado muito gosto se pudesse incluir o Machado de Assis; excluí crónicas, por extensão da mesma regra; excluí até poesia, embora me tivesse sido sugerida uma antologia organizada há quatro ou cinco anos por Eugénio de Andrade, Poemas portugueses para a juventude. Excluí a Lírica do Camões, que li com gosto aos 14 anos, e o Fernando Pessoa, que teria gostado de incluir em qualquer lista. Excluí o Dickens, em benefício de que coubesse mais um clássico português. Excluí o Animal Farm, do Orwell, por não preencher o requisito do mínimo de 150 págs e excluí também o Admirável Mundo Novo. Excluí o Siddharta, com convicção. Falhei redondamente a aspiração de incluir um livro de História, e tive que recusar a sugestão altamente louvável e bem intencionada de incluir uma introdução às Relações Internacionais (sob a forma talvez ambiciosa das 800 págs do Kissinger, Diplomacia). Tive um problema com os clássicos que pudessem ser interpretados como sugestões «infantis» - Moby Dick, Alice no País das Maravilhas – e entre estes deixei apenas o Stevenson e o Mark Twain. Mantive o Lodge, o Bryson e o Savater por razões estritamente idiossincráticas.

Não teria sido estúpido se tivesse organizado todo este programa só para mim, porque recebi muitas e muitas sugestões de livros que nunca li e gostava de ter lido. Agradeço às pessoas que mandaram emails e aos que puseram nos seus blogs as suas próprias listas, designadamente o Julinho da Adelaide, a Valentine e a Ana Gomes Ferreira. O mais difícil será eu voltar a ter catorze anos. Obrigado.

domingo, fevereiro 12, 2006

«A medalha é mais para mostrar à família. A minha mãe achou piada à condecoração de Mérito Cultural por parte de Jorge Sampaio e disse logo: "Vê lá no que te metes, filho, isso é só para ricaços".»

«Essa atitude performativa nada tem a ver com o meu dia-a-dia, senão esgotava-me. Preciso de fazer coisas pueris, como passear com o cão de manhã e ter uma vida de higiene escatológica, que inclui até a sexualidade com a minha namorada. É um encontro comigo.»

[Rui Reininho, na revista do DN de sábado]

sábado, fevereiro 11, 2006

Eu acho que os muçulmanos têm que viver com cartoons deste tipo: podem reclamar junto dos tribunais se assim o entenderem, podem criticá-los com veemência, mas de resto têm que viver com isso e ponto final. Não acho que haja nada na «cultura» «deles» que torne essa tolerância, esse convívio com a crítica, insuportável. Quando se quiser discutir racismo, discuta-se racismo. Quando se quiser discutir direitos dos estrangeiros e discriminação nas sociedades europeias, discuta-se direitos dos estrangeiros e discriminação nas sociedades europeias. Quando se quiser discutir a Palestina, o Iraque, o Irão, a al-Qaeda, etc., discuta-se a Palestina, o Iraque, o Irão, a al-Qaeda, etc. Mas, quando se está a discutir a forma como em muitos países muçulmanos se reagiu aos cartoons dinamarqueses, discuta-se a forma como se reagiu aos cartoons dinamarqueses.

O que estão a tentar impor-nos são limites extraordinários à liberdade de expressão nos países europeus em nome do respeito por uma concepção do Islão como uma cultura unificada, homogénea e incapaz de se defender perante a crítica. E ainda nos vêm com uma conversa paternalista, positivamente intolerável, de que nós é que não estamos a perceber o que está em causa, porque «a liberdade de expressão não está em causa».

A liberdade de expressão não está em causa? Pois. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força.

sexta-feira, fevereiro 10, 2006

A favor da tua posição de assinar o manifesto tenho o libertarismo, ainda para mais numa questão de opinião, e o meu ateísmo militante. Contra tenho a afirmação da superioridade civilizacional e o anti-relativismo de carneirada que para aí anda (e também no abaixo-assinado: "a generalidade das discussões sobre este tema estão viciadas entre o radicalismo bélico e o militantismo relativista"). Eu acho estas duas posições ignorantes e mesmo asquerosas. No campo civilizacional os "superioristas" nem sequer se decidem de que civilização estão a falar: judaico-cristã, a cristã que sempre fodeu a judaica, a ocidental que nem sempre é cristã, a do iluminismo, a dos valores universais, etc. O Paulo Varela Gomes apanhou isto muito bem no email que te mandou. Quanto ao relativismo; eu prefiro o relativismo às restantes alternativas filosóficas seis em cada sete dias da semana. Li umas coisas sobre o assunto, como tu terás lido também; e nem consigo dizer-te quanto me irrita esta história do anti-relativismo analfabruto vigente. O que será melhor, então: o absolutismo? O realismo não conta, nem o pragmatismo, nem o convencionalismo: todos se podem compatibilizar com o relativismo.

A Carta sobre a Toleração (que não é bem Tolerância) de Locke, citada no texto, era o equivalente relativista da época. "Tolerantismo" era para o século XVIII um insulto tão grave como o relativismo hoje. Os tolerantistas eram "indiferentistas", dizia-se, para eles todas as fés são equivalentes, não há melhor nem pior, etc. O Locke tinha escrito: "for everyone is orthodox to himself".

Aqui chegamos ao abaixo-assinado. Cheguei ao computador convencido que o ia assinar. Vou contrariado porque, ao menos, PORRA, já que os primeiros signatários prezam a liberdade de expressão, porque é que não deixaram um espaço para comentários. Em qualquer das minhas petições meramente provocatórias, a da irmã Lúcia e outras, deixei lá espaço nem que fosse para o pessoal escrever "o Rui Tavares é um idiota". Por maioria de razão, acho que qualquer coisa semelhante devia ser feita neste caso.

E eu fiquei aqui a pensar se nós temos, em Portugal, alguma palavra semelhante a bitola e que usemos no mesmo sentido. Não achei. De todas as formas, fiquei encantado:

« - Esse José Manuel Fernandes é muito bitolado.»

« - Ah, os textos do Espada são bitolação total.»

Temos tanto, tanto para aprender.

“I DISAGREE with what you say and even if you are threatened with death I will not defend very strongly your right to say it.” That, with apologies to Voltaire, seems to have been the initial pathetic response of some western governments to the republication by many European newspapers of several cartoons of Muhammad first published in a Danish newspaper in September. (...)

In this newspaper's view, the fewer constraints that are placed on free speech the better. Limits designed to protect people (from libel and murder, for example) are easier to justify than those that aim in some way to control thinking (such as laws on blasphemy, obscenity and Holocaust-denial). Denying the Holocaust should certainly not be outlawed: far better to let those who deny well-documented facts expose themselves to ridicule than pose as martyrs. But the Muhammad cartoons were lawful in all the European countries where they were published.

(...) And freedom of expression, remember, is not just a pillar of western democracy, as sacred in its own way as Muhammad is to pious Muslims. It is also a freedom that millions of Muslims have come to enjoy or to aspire to themselves. (...)

[o texto completo do editorial do Economist está disponível online de forma gratuita]

«Dinamarca», de João Pinto e Castro.

«A História demonstra», por André Belo.

E também:

«Os promotores [da manifestação de ontem] agradeceram "a oportunidade conferida pela estranha polémica dos cartoons sobre o profeta Maomé", que deu assim uma hipótese "de nos solidarizarmos com uma nação mais rica, mais culta, mais protestante, e mais alta que a nossa"» (segundo a notícia do Público).

«As agressões simbólicas e materiais a Estados e cidadãos europeus merecem certamente a nossa repulsa, nada legitima esse actos hediondos, estão bem uns para os outros, os caricaturistas irresponsáveis e os fundamentalistas violentos, ambos só podem ser alvo da nossa condenação.» (Vitalino Canas, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ontem à tarde).

«Toda a gente entende que, do ponto de vista diplomático, ou da "real politik", o senhor ministro dos Estrangeiros devia fazer uma declaração apaziguadora, à semelhança do que fizeram outros parceiros seus, certamente em atitude concertada na União. Mas o senhor ministro dos Estrangeiros quis mais: ele queria fazer doutrina, e logo da mais dispensável e inadequada à sua figura. Daí resultou que o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a "crise dos cartoons" é, na verdade, um raspanete passado pelo Governo aos seus concidadãos, acusando-os de confundir "liberdade" com "licenciosidade" e, ao mesmo tempo, dizendo que "o que se passou recentemente em alguns países europeus é lamentável". Se há coisa sobre a qual o Governo está dispensado de fazer, e em especial o senhor ministro dos Estrangeiros, são declarações sobre história das religiões e sobre problemas de moral. O senhor ministro dos Estrangeiros, no seu comunicado, podia ter sido mais lacónico, menos consentâneo com a tradição inquisitorial e igualmente sereno no modo como salva a face da diplomacia da União e dos "interesses portugueses". Mas não. (...) Freitas do Amaral ofende-nos a todos quando diz que Portugal "lamenta e discorda da publicação de desenhos e/ou caricaturas" ou quando jura que o desrespeito pelos "símbolos fundamentais da religião que se professa" constitui uma violação da liberdade. Nenhuma dessas coisas é verdade» (Francisco José Viegas, no JN).

quinta-feira, fevereiro 09, 2006

(…) The temptation, to which too many are succumbing, is to see this as a showdown between Islam and Europe or the west (although, for once, the US has been somewhat out of the firing line). That is how extremists want to frame the argument, as in the poster waved outside the Danish embassy in London: "Europe is the cancer, Islam is the answer". But the real dividing line is between (…) men and women of reason and dialogue, whether Muslim or non-Muslim, and men and women of hatred (…). Not for the first time in recent history, the means are more important than the ends. In fact, the means you choose determine where you'll end up.

This is not a war, and it's not going to be won or lost by the west. It's an argument inside Islam and inside Europe, where millions of Muslims already live. If reason prevails over hate, it will be because most British, French, German, Spanish, Italian, Dutch, Danish and altogether European Muslims prevail over their own extremist minorities. We non-Muslim Europeans can contribute to that outcome, by our policies abroad, towards Iraq, Iran, Israel and Palestine, and at home, on immigration, education, jobs and so forth. We can also contribute by cultural sensitivity and self-restraint, but we cannot compromise on the essentials of a free society. (...)

[Jorge Mautner]

Coisa assassina

de Jorge Mautner e Gilberto Gil, cantado por Mautner e Caetano Veloso num álbum (Eu não peço desculpa, 2002) a que ainda não se fez suficientemente justiça

Se tá tudo dominado pelo amor

Então vai tudo bem, agora

Se tá tudo dominado, quer dizer, drogado

Então vai tudo pro além

Antes da hora, antes da hora

Maldita seja essa coisa assassina

Que se vende em quase toda esquina

E que passa por crença, ideologia, cultura, esporte

E no entanto é só doença, monotonia da loucura, e morte

Monotonia da loucura e morte

O que me irrita é isto: «Não esqueçamos que a sátira – os romanos diziam mesmo "Satura quidem tota nostra est" – é um género particularmente querido a mais de dois milénios de cultura europeia» (do comunicado que convoca a manifestação de 5ª feira).

A sério? Foi «querido» durante a Idade Média (mais ou menos 1000 anos dos dois mil de cultura «europeia»)?

Não é «querido» na cultura indiana - seja o que for que estes palavrões com maiúscula subentendida querem dizer? Ou na chinesa? Ou na dos papuas da Nova Guiné?

E se assumissem que a sátira é «querida» quando há forças culturais, políticas, sociais, capazes de impor o seu reconhecimento? E se assumissem - portanto - que é melhor falar de história, ou seja de contingência, do que falar, como os parvalhões dos fundamentalistas, em coisas fundamentais, intemporais, metafísicas: cultura «europeia», civilização «ocidental», cultura «muçulmana»...

Atinem.

Pedir desculpa pela emissão de uma opinião livre publicada num jornal europeu será pedir desculpa pela Magna Carta, por Erasmo, por Voltaire, por Giordano Bruno, por Galileu, pelo laicismo, pela Revolução Francesa, por Darwin, pelo socialismo, pelo Iluminismo, pela Reforma, pelo feminismo.

A Vida de Brian, dos Monty Python (1979)

quarta-feira, fevereiro 08, 2006

Penso que é importante ser cauteloso neste momento. A ocasião está a ser aproveitada por fundamentalistas muçulmanos para atiçar o ódio contra os países ocidentais e está a ser patentemente aproveitada por gente xenófoba, do lado de cá, para desqualificar o mundo muçulmano no seu conjunto. A defesa da liberdade de expressão é um valor em si, mas uma coisa é defendermos a liberdade de expressão, outra coisa é identificarmo-nos com a mensagem que é expressa. A liberdade de expressão defende-se melhor se o conteúdo concreto da mensagem não for o que está em causa. Seria muito negativo que as manifestações fossem vistas como uma adesão do «Ocidente» à mensagem concreta veiculada nos cartoons. Aliás, normalmente os cartoons são feitos para provocar reflexão, não para serem erguidos como bandeiras.

Li com cuidado o texto que apela à manifestação e pareceu-me claro, inequívoco, irrepreensível. Nenhum destes problemas que invoco pode ser-lhe apontado. Mas uma manifestação é uma coisa que está para além do texto, gera dinâmicas próprias, funciona sobretudo como imagem na tv e pode ser interpretada em sentidos muito diversos dos pretendidos. Um texto nos termos do que está redigido merece a minha adesão - teria todo o gosto em subscrever um abaixo-assinado desse tipo a ser entregue na Embaixada. Tão pouco imagino as duas pessoas que convocam a manif associadas a iniciativas de carácter xenófobo. Mais: a nota publicada pelo MNE ontem envergonhou-nos enquanto país e suscita uma indignação legítima.

Não tenho objecções de fundo, mas tenho objecções quanto à forma como se pretende defender o ponto de vista que partilho. Portanto, não vou.

Eis o texto:

Na próxima 5ª feira, 9 de Fevereiro, pelas 15 horas, um grupo de cidadãos portugueses irá manifestar a sua solidariedade para com os cidadãos dinamarqueses (cartoonistas e não-cartoonistas), na Embaixada da Dinamarca, na Rua Castilho nº 14, em Lisboa.

Convidamos desde já todos os concidadãos a participarem neste acto cívico em nome de uma pedra basilar da nossa existência: a liberdade de expressão.

Não nos move ódio ou ressentimento contra nenhuma religião ou causa. Mas não podemos aceitar que o medo domine a agenda do século XXI.

Cidadãos livres, de um país livre que integra uma comunidade de Estados livres chamada União Europeia, publicaram num jornal privado desenhos cómicos.

Não discutimos o direito de alguém a considerar esses desenhos de mau gosto. Não discutimos o direito de alguém a sentir-se ofendido. Mas consideramos inaceitável que um suposto ofendido se permita ameaçar, agredir e atentar contra a integridade física e o bom nome de quem apenas o ofendeu com palavras e desenhos num meio de comunicação livre.

Não esqueçamos que a sátira – os romanos diziam mesmo "Satura quidem tota nostra est" – é um género particularmente querido a mais de dois milénios de cultura europeia, e que todas as ditaduras começam sempre por censurar os livros "de gosto duvidoso", "má moral", "blasfemos", "ofensivos à moral e aos bons costumes".

Apelamos ainda ao governo da república portuguesa para que se solidarize com um país europeu que partilha connosco um projecto de união que, a par do progresso económico, pretende assegurar aos seus membros, Estados e Cidadãos, a liberdade de expressão e os valores democráticos a que sentimos ter direito.

Pela liberdade de expressão, nos subscrevemos

Rui Zink (916919331)

Manuel João Ramos (919258585)

No meio disto, a escritora «Fazes-me Falta» Pedrosa deixou de ser porta-voz de Alegre, que aparentemente como deputado não precisa de porta-voz. «Fica comigo esta noite» Pedrosa diz-se «magoada» com o poeta porque contava continuar a segurar a voz do bardo mesmo depois das eleições presidenciais. Mas deixou de se perceber para quê. Se houve alguma pessoa sensata que se tenha metido nesta candidatura de Alegre - eu não dei por isso, mas pode ter havido - já deve estar arrependida.

Never be rude to an Arab

Monty Python, do Monty Python's Contractual Obligation Album, 1980

Never be rude to an Arab,

An Israeli, or Saudi, or Jew,

Never be rude to an Irishman,

No matter what you do.

Never poke fun at a Nigger,

A Spik, or a Wop, or a Kraut,

And never put down...

(KABOOM!)

terça-feira, fevereiro 07, 2006

Está a gerar-se um estranho consenso segundo o qual os cartoons não prestam ou são mesmo «uma merda». Custa-me a compreender essa posição. Partindo do princípio de que toda a gente sabe o que são cartoons, caricaturas, que revelam a capacidade de condensar num desenho muito simples uma ou várias ideias fortes, e que recorrem para isso a instrumentos como a distorção, o exagero, etc., parece-me difícil contestar que aqueles cartoons são em geral de boa qualidade e, nalguns casos, excelentes. Estou a pensar, em particular, no mais famoso de todos, que eu já reproduzi mais abaixo, em que Maomé aparece com a cabeça em forma de bomba. Parece-me uma síntese muito eficaz da lógica dos bombistas suicidas fundamentalistas, que transformam toda a religião numa bomba, e que para isso usam «a cabeça». O cartoon das virgens, embora mais óbvio, também é bom, e um terceiro cartoon, com um Maomé a quem implantaram uns corninhos, transformando assim Deus no Diabo, também extremamente bem conseguido. O tema é mesmo esse: a transmutação do Bem no Mal.

Como digo, pode discutir-se a iniciativa do jornal dinamarquês, os seus objectivos, a sua razoabilidade, etc. (começando por aceitar o princípio da liberdade de expressão). O que me parece mais difícil é desqualificar completamente aqueles cartoons enquanto cartoons. O cartoon é um bom cartoon.

Vi hoje pela primeira vez The Quiet Man, na cinemateca

Há uma discussão em curso entre o Rui Tavares e o VPV, aqui, aqui, aqui (até ver). Desde logo é curioso como Pulido Valente começa por tentar não nomear Rui Tavares.

«a liberdade sem limites não é liberdade, mas licenciosidade. (...) Todos os que professam essas religiões têm direito a que tais símbolos e figuras sejam respeitados. O que se passou recentemente nesta matéria em alguns países europeus é lamentável porque incita a uma inaceitável ‘guerra de religiões’ – ainda por cima sabendo-se que as três religiões monoteístas (cristã, muçulmana e hebraica) descendem todas do mesmo profeta, Abraão.»

Dois aspectos causam especial estupefacção: «a liberdade sem limites»? Quais limites? Os da lei, os do bom-gosto, os da conveniência do governo português? «Ainda por cima sabendo-se que as três religiões monoteístas descendem todas do mesmo profeta»? Isso é relevante? Devemos mais «respeito» aos convertidos às religiões com as quais «partilhamos» o Livro do que às outras? Os limites à liberdade de expressão são mais estritos?

Palavras, palavras, palavras: ou vocês percebem isto ou não vale a pena eu estar a explicar. Sinto-me incapaz de explicar certas coisas.

2. Estupefacto também com o texto de Eduardo Prado Coelho hoje no Público. Se depois disto eu voltar a estar de acordo com EPC em alguma matéria, será um extraordinário acaso. Uma «deriva sem limites»:

«(...) As imagens matam e e o religioso não pode morrer. Pelo menos, não deve.

Mas devemos sublinhar um aspecto: a reacção muçulmana faz parte do confronto entre a cultura muçulmana e a cultura ocidental. É a guerra essencial entre duas culturas: entre o fundamentalismo, que não aceitará nunca que as imagens ponham em causa a realidade religiosa, e a cultura ocidental, que vai além de todos os valores e é cada vez mais um universo onde tudo é possível e estamos à mercê da deriva sem limites.»

3. A indignação, a indignação: o tom de indignação torna o pensamento quase impossível. E não consigo fugir ao tom da indignação.

A ler também o editorial de José Manuel Fernandes, no Público. Xenófobo, como muitos; naturalmente, sem nenhuma surpresa.

PS. Ler VPV sobre Freitas: «É triste pensar que este homem representa Portugal e, apesar de tudo, um governo socialista.»

(...) A ampla geografia do protesto deve ser completada pela identidade dos actores. Em Damasco, cria perplexidade o facto de um regime policial ter sido incapaz de conter os manifestantes. (...) No Líbano, de onde a Síria foi forçada a retirar o seu exército, é elucidativa a origem dos 192 amotinados presos: 77 são sírios, 42 palestinianos, 48 libaneses e 25 beduínos, informa o jornal An-Nahar. (...) Nos territórios palestinianos, os oradores do Hamas fizeram na sexta-feira pregações incendiárias, mas tanto a direcção do movimento como a Autoridade Palestiniana condenaram os violentos incidentes de Gaza contra a representação da União Europeia. Estes devem-se a bandos armados da Fatah, fora de controlo.

No Iraque, o xiita radical Moqtada al-Sadr reuniu duas mil pessoas a gritar slogans contra a América e Israel. O grande ayatollah Ali Sistani denunciou os cartoons mas pediu ordem. No Egipto, a maior manifestação, com alguns milhares de pessoas, deve-se a estudantes da Universidade de Al-Azhar, onde a islamista Irmandade Muçulmana tem grande influência. Além de antiocidental, terá sido uma mobilização indirecta contra o regime do Presidente Hosni Mubarak.

No Irão, envolvido num quente conflito do nuclear com as potências ocidentais, os protestos não foram maciços, sendo a maioria dos manifestantes elementos da milícia dos bassijis (antigos combatentes). A outra frente violenta foi o Afeganistão, onde é difícil distinguir entre as várias correntes antiocidentais ou pesar o eventual papel da Al-Qaeda ou dos taliban.

(...) Se os islamistas, de várias origens, falharam a mobilização, obtiveram um inegável sucesso mediático, multiplicado pela dispersão geográfica e pelas próprias imagens de violência. (...) A exploração política das caricaturas de Maomé reduz a margem de manobra dos europeus, no momento em que mais necessário lhes era manter uma imagem positiva na região, já que a dos Estados Unidos é extremamente negativa. Os estragos políticos podem ser pesados e estão por avaliar.»

[Jorge Almeida Fernandes, no Público]

«(...) É difícil de admitir que doze cartoons publicados num jornal dinamarquês em Setembro do ano passado possam justificar esta violência, mesmo que possam ter causado a indignação genuína de muitos muçulmanos. (...)

Mas é fácil de admitir que, depois dos atentados terroristas cometidos em solo europeu em nome de Alá e do seu profeta, estas imagens alimentem a islamofobia na opinião pública europeia. A questão excede, em muito, o debate sob a liberdade de imprensa.

A manifestação de Londres pode não ter tido mais do que poucas centenas de pessoas. As de Beirute reuniram algumas centenas largas de jovens descarregados na praça da cidade por carrinhas e camionetas. Provavelmente, foram orquestradas pela Síria. O Irão, no seu braço-de-ferro "nuclear" com a comunidade internacional, deita achas para a fogueira, ameaçando com o boicote aos produtos e às empresas europeias. Na Palestina, depois da vitória do Hamas, a fúria dos manifestantes vira-se contra as representações da UE e dinamarquesas.

Basta pensar dois minutos para entender até que ponto o que vemos é em grande medida o resultado da manipulação política dos sentimentos religiosos de muita gente pelo islamismo radical e pelos governos ditatoriais e teocráticos do mundo islâmico. Os mesmos dois minutos chegam para se concluir que, ofendidos ou não pelas caricaturas do profeta, milhões de muçulmanos não partilham do mesmo sentimento de vingança e de ódio, que muitos têm opiniões diferentes que sabem que não podem exprimir em voz alta, sob pena de repressão violenta.

(...) Se não fossem os cartoons, seria outra coisa qualquer a desencadear a aparente indignação do mundo islâmico contra a islamofobia ocidental. Outros episódios haverá com as mesmas consequências. (...)

Há um problema sério no mundo islâmico de percepção do mundo ocidental, que a globalização e o terrorismo islamista, com a resposta da "guerra ao terror", vieram agravar. Há um sentimento real de frustração e de humilhação em relação ao Ocidente e essa é uma questão que preocupa muito justamente a Europa, onde vive hoje uma larga minoria islâmica. Essa preocupação está na base dos seus esforços para promover a tolerância e a compreensão entre civilizações, bem como das suas políticas de cooperação e de ajuda ao mundo árabe. Mas ceder à chantagem e à ameaça, contemporizar e justificar a demência fundamentalista antiocidental ou o arbítrio e a brutalidade de alguns regimes árabes será sempre a melhor forma de alimentar as suas ideologias e de manter aprisionadas as sociedades que dominam.

Haverá uma forma de racismo mais ultrajante do que a nossa complacência? A aceitação de que os valores que entendemos como universais são afinal fruto exclusivo da nossa cultura e da nossa riqueza, não são valores a que podem aspirar e pelos quais têm o direito de lutar todos os povos do mundo? (...)»

[Teresa de Sousa, Público]

(...) Em virtude das reacções violentas no mundo muçulmano, não tem faltado quem, no Ocidente, tenha criticado a falta de "prudência" ou de "respeito" que os cartoonistas e jornais teriam demonstrado nesta área tão sensível, lembrando que a liberdade se deve sempre conjugar com responsabilidade. Estes comentários cheiram de longe a enxofre [por exemplo: um texto inacreditável de Jorge Almeida Fernandes no Público de sexta - IN]. Em democracia, a liberdade de expressão não é um prémio para quem tenha dado provas de responsabilidade: é um direito básico de todos, mesmo dos irresponsáveis. E a liberdade de imprensa não é um direito reservado aos jornais com bom gosto. Como se tratam os abusos? Nos tribunais, para onde seria normal que as comunidades muçulmanas tivessem arrastado o Jyllands-Posten e os seus cartoonistas.

Os líderes europeus que tentam comprar a pacificação árabe condenando a publicação dos cartoons prestam o pior serviço possível à democracia. O que se espera deles é que afirmem o direito que os cartoons têm a ser publicados, que expliquem como esse direito é fundamental para todas as liberdades (incluindo a religiosa) e que mostrem como a expressão de uma opinião é independente da acção do Estado e mesmo do sentimento de uma comunidade.

Que o Jyllands-Posten não seja inocente em toda esta polémica e que o primeiro-ministro dinamarquês, Anders Rasmussen, também não o seja (como parece não ser) é aqui secundário. Tal como aos muçulmanos, vale a pena explicar aos políticos europeus que a liberdade de imprensa não se deita para o lixo, quando acontece estar ao serviço de ideias que não nos agradam.

segunda-feira, fevereiro 06, 2006

Na minha opinião, o caricaturado de turbante com bomba não é senão um professor da universidade de Coimbra, ou um antigo estudante com 50 anos. A prova? A barba passa-piolho que caracteriza os velhos coimbrões. Mais: é um universitário de Coimbra depois da Queima, ou seja, depois de beber 300 cervejas. Logo não pode ser um muçulmano (que não bebem) e, portanto, muito menos o Maomé. Tudo isto é «much ado about nothing».

domingo, fevereiro 05, 2006

PS. Agradeço as sugestões que me fizeram chegar. Mandem mais: terça ou quarta-feira espero concluir a lista. Está tudo a correr muito bem: neste momento a selecção já se me afigura impossível.

Rapte-me, camaleoa

de Outras Palavras, Caetano Veloso, 1981

Rapte-me, camaleoa, adapte-me a uma cama boa

Capte-me uma mensagem à toa

De um quasar pulsando loa

Interestelar canoa

Leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim

Fino menino me inclino pro lado do sim

Rapte-me, adapte-me, capte-me, it's up to me, coração

Sem querer ser merecer ser um camaleão

Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu ne me quitte pas

O que deve ser respeitado sempre e em todos os casos são as pessoas (e os seus direitos civis), não as suas opiniões ou a sua fé.

[Fernando Savater, Política para um jovem, pp.122-123]

sábado, fevereiro 04, 2006

«O velho preceito marxista continua certo: a religião, todas as religiões, funcionam, na maior parte das vezes, como o ópio do povo. Acontece que o povo precisa de ópio. Não há nada a fazer: o marxismo ignorou esta verdade fundamental e começou aí a sua perdição.»

Ignorou? Ignorou nada. Basta consultar o contexto em que a frase foi escrita para constatar precisamente o contrário: Marx disse, por outras palavras, que «o povo precisa de ópio».

«O sofrimento religioso é, a um único e mesmo tempo, a expressão do sofrimento real e um protesto contra o sofrimento real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o estado de alma de um mundo sem alma, o espírito da situação sem espírito. Ela é o ópio do povo.» (Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel)

E a lógica do texto de ASL é até bastante marxista: diz ela que o Ocidente do século XX se tornou num sítio razoável para viver, o que, se não levou ao desaparecimento da religião, a tornou bastante mais tolerante e moderada. Se «a perdição do marxismo» começou aqui, temo que nós ainda não tenhamos avançado nada.

sexta-feira, fevereiro 03, 2006

Se Maomé não pode ser representado - como é que sabem que é Ele?

quinta-feira, fevereiro 02, 2006

1. Bill Bryson, Nem aqui nem ali.

2. David Lodge, Até onde se pode ir?

3. Fernando Savater, Ética para um jovem

4. Jorge Amado, Capitães da Areia (ou Fernando Sabino? Ou Luís Fernando Veríssimo?)

5. O diário de Anne Frank

6. J. D. Salinger, O apanhador no campo de centeio

7. Mark Twain, Tom Sawyer (ou outro livro?)

8. Alberto Caeiro, O guardador de rebanhos (falaram-me numa antologia de poemas para jovens, relativamente recente, organizada pelo Eugénio de Andrade, mas não consigo encontrar).

9. Miguel Esteves Cardoso, Explicações de português.

10. José Gomes Ferreira, Aventuras de João sem Medo.

«pode parecer evidente o argumento de que, ao proibir discriminações baseadas na orientação sexual, a Constituição torna necessariamente ilícita a norma do Código Civil que reserva o casamento para pessoas de sexo diferente; mas (...) para o Código Civil só interessa o género (que é uma questão biológica) e não a orientação sexual, pelo que não existe nenhuma discriminação directa com base na segunda.»

e o de VPV, para as três pessoas que só lêem este blog.

Links

Verões passados

Para depois da praia

Archives

julho 2003 agosto 2003 setembro 2003 outubro 2003 novembro 2003 dezembro 2003 janeiro 2004 fevereiro 2004 março 2004 abril 2004 maio 2004 junho 2004 julho 2004 agosto 2004 setembro 2004 outubro 2004 novembro 2004 dezembro 2004 janeiro 2005 fevereiro 2005 março 2005 abril 2005 maio 2005 junho 2005 julho 2005 agosto 2005 setembro 2005 outubro 2005 novembro 2005 dezembro 2005 janeiro 2006 fevereiro 2006 março 2006 abril 2006 maio 2006 junho 2006 julho 2006 setembro 2006 outubro 2006 novembro 2006 dezembro 2006 janeiro 2007 fevereiro 2007 maio 2007 janeiro 2017